経営情報学部

経営学科

経営情報学部

経営学科

新しい価値を創造する

経営学科

新しい価値を創造する

バランスよくしっかり学ぶ

経営とは、「事業の目的を達成するために、継続的・計画的に意思決定し、事業を実行していくこと」を指します。

経営学科では、この言葉の表面的な解釈ではなく、その意味や思想、成長するための道具や機能(マネジメント)などをバランスよくしっかりと学び、経営に関する知識を深めていきます。

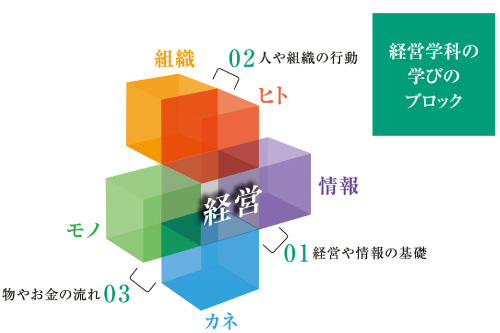

習得した知識を活かし、経営資源の「ヒト、モノ、カネ、情報」を有効に組み合わせ、新しい価値を創造できる人材を育成します。

何を学ぶのか

経営学科では、単に伝統的な理論を中心とした経営学の知識の習得だけを目指すのではなく、人間や組織の特性や行動、物やお金の動きや流れ、仕組みに関する知識や技術、考え方をバランスよく学び理解を深めます。

経営学科の3つの学び

01 経営や情報の基礎を学ぶ

02 人や組織の行動を学ぶ

03 物やお金の流れを学ぶ

どのように学ぶのか

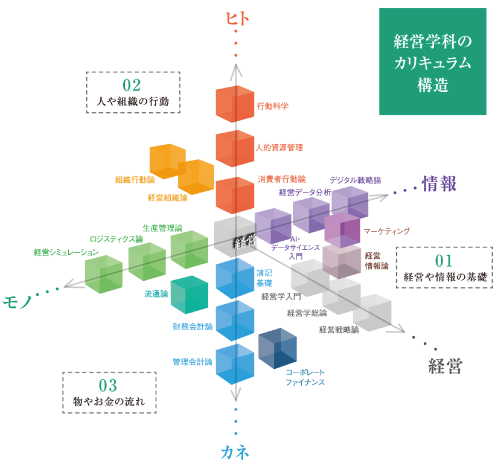

経営学科では、学生の主体性を重視しながら、経営学に関する専門性が高められるカリキュラム体系を展開しています。

この「経営学科のカリキュラム構造」は、「経営」を基軸とし、そこから経営資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の4方向のベクトルを展開し、経営学科の主要な科目を配置した概念図です。

この中で経営学科の3つの学びである「01 経営や情報の基礎を学ぶ」「02 人や組織の行動を学ぶ」「03 物やお金の流れを学ぶ」について、経営学の視点だけではなく、さまざまな学問領域(情報学、情報システム学、経済学、心理学、社会学、健康・スポーツ科学など)から知識を深めていきます。

これらの学びにより、健全な企業経営に関わることのできる能力、人間活動や社会環境に配慮した問題解決能力、社会や地域で活躍し貢献できる能力を養います。

経営学科3つの学び

01 経営や情報の基礎を学ぶ |

経営学の分野を主体的に学修し、経営資源である「ヒト、モノ、カネ、情報」や、それらを活かし、成長するための仕組みづくり(マネジメント)などを学びます。

【科目例】

経営学入門、経営学総論、経営戦略論、マーケティング、経営情報論、AI・データサイエンス入門、経営データ分析 など

デジタル戦略論

この講義は、デジタル資源(ハードウェア、ソフトウェア、データ)を常に更新して、物理財や情報財の大量販売に活用するデジタル企業の理論を紹介し、デジタル企業との競争および協働方策の策定について解説します。

マーケティング

マーケティングとは製品やサービスが(自然と)売れるような状態(仕組み)を生み出すことです。この授業ではビジネスや社会の事象についてケースを提示しながら、マーケティングについて理解を深めていきます。

02 人や組織の行動を学ぶ |

経営資源のひとつである「ヒト(人)」やそれで構成される「組織」について、経営学の視点だけではなく、行動経済学、心理学、社会学など、さまざまな学問領域から学びます。

【科目例】

認知科学、行動科学、心理学、健康スポーツ科学、組織行動論、人的資源管理、消費者行動論、ヘルスケアマネジメント論 など

心理学

心理学はヒトの行動に関わる分野のベースとなる学問です。経営学で言えば、ヒトの「性格」「対人関係」「集団心理」の知識は会社組織の運営に役立ち、ヒトの「欲求」「感情」「認識能力」はマーケティングの基礎知識となります。

組織行動論

この授業では、企業組織における個人の特性や職務行動、リーダーシップ、チームなどについて、それらはどのようにして測定可能か、またどのように企業の生産性向上、あるいは低下と関連するかについて紹介します。

|

03 物やお金の流れを学ぶ |

経営資源の構成要素である「モノ(物)」や「カネ(金)」の流れについて、経営学、商学、経営工学、会計学、金融工学など、さまざまな学問領域から学びます。

【科目例】

簿記基礎、生産管理論、財務会計論、流通論、管理会計論、ロジティクス論、経営シミュレーション など

ロジスティクス論

ロジスティクスとは、物やサービスが生産者と消費者の間で適正に流れる仕組みを考えることです。この授業では流通と物流とロジスティクスの違いや時代背景に触れながら、ロジスティクスとは何かを考えていきます。

財務会計論

新聞などで報道される企業の決算は、財務会計の中で最も身近なものです。この授業では決算資料の核となる3つの財務諸表の仕組みに触れた後、財務諸表の数値を加工して得られる指標を用いて分析を行う方法を学びます。

4年間の学びのプロセス

1年次

経営学と情報システム学の基礎を学びながら、大学での過ごし方の基礎を身につける

基礎科目や学部共通科目を中心に幅広い知識や教養を身につけます。

基礎ゼミナールでは文献の読み方、レポートのまとめ方や発表の仕方、討論の方法等を学びます。

2・3年次

経営学に関する知識を深める

経営学の基礎的な知識だけではなく、経営学科の専門科目や応用・研究ゼミナールを通じて、人や組織の行動、物やお金の流れなど、より専門的な知識を深めます。

4年次

卒業研究・卒業論文を完成させる

これまでの学びの総仕上げとして、経営学研究を通じて研究に没頭することのおもしろさを体感し、卒業論文を通じて自己マネジメントの重要性を体得します。

学びのサポート

マネジメントに役立つ知識を得た授業やゼミでのさまざまな経験から自分の成長を実感

マーケティングやマネジメントなど、社会で役立つ知識を学びたいと考えて経営学科に進学しました。「経営組織論」の授業では、企業によって異なる組織構造や戦略があることや、リーダーシップ、コミュニケーションの重要性を学び、実際の企業事例を通じて理論をどのように実務に適用するのかについて理解することができ、とてもためになりました。自分が成長したと感じるのは、コミュニケーション能力と時間管理スキルです。特にゼミ活動で企業の方々と関わる中で、丁寧な対話力が向上したと思います。将来は、企業や地域の社会課題に対して、効果的な提案やサポートができる仕事に携わりたいと考えています。大学で得た知識やスキルを活かし、社会に貢献できる人材になるのが目標です。

4年 小島 心寧さん

トピック

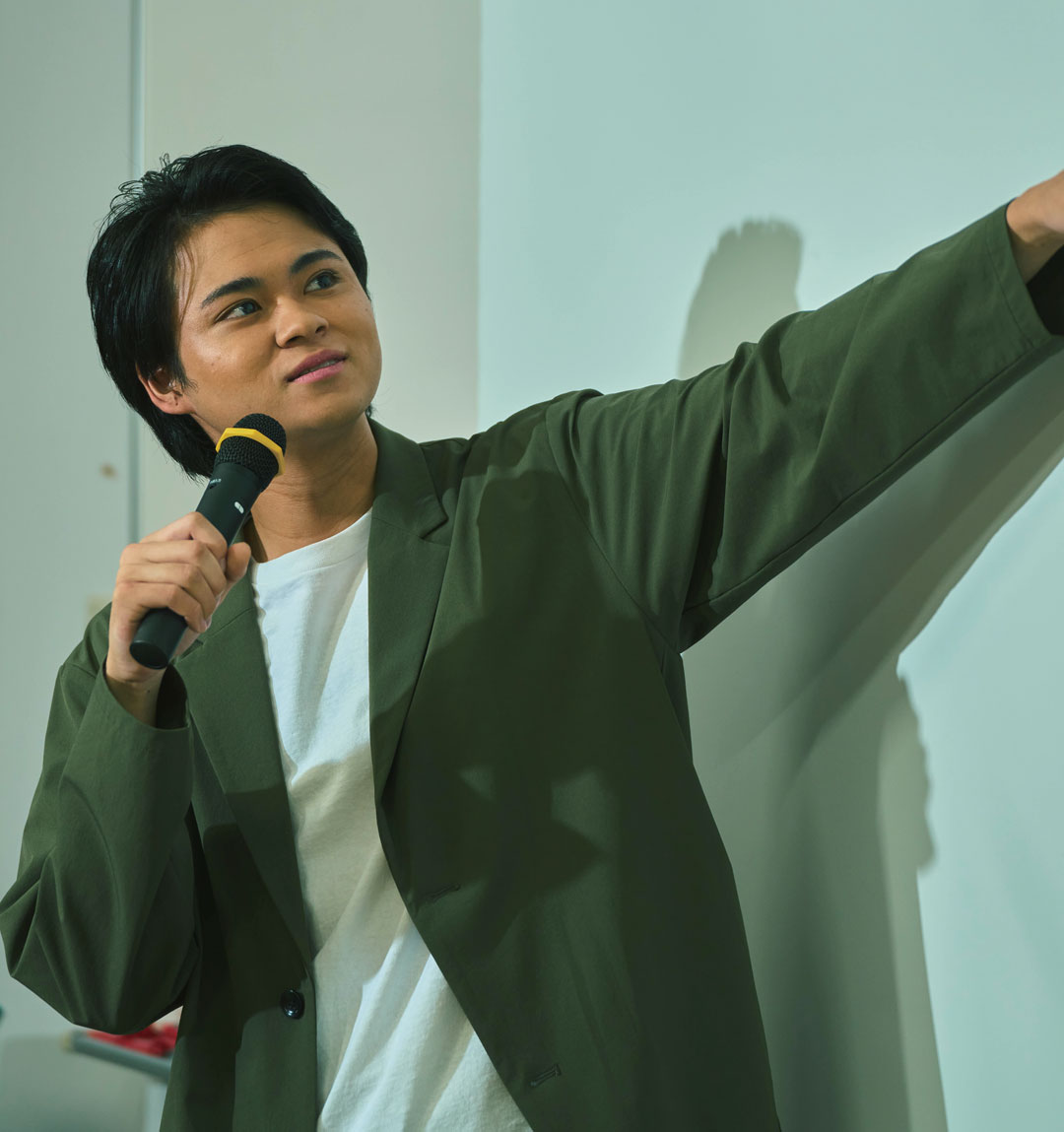

新潟県中堅・スタートアップ企業研究セミナー

経営情報学部では、2024年から県内企業のイノベーション促進と若手人材の育成を目的としたセミナーを開催しています。教員、学生が参加し、企業の課題解決や新たなビジネスのアイデア創出に取り組んでいます。学生が経営者から直接話を聞ける貴重な場でもあり、自分のキャリアを考えるきっかけにもなっています。今後もアントレプレナーシップ教育の一環として、学生の課題発見・解決力、探求心や創造性を育む機会としていきます。

在学生VOICE

池津 壮斗 さん 4年

高校時代にサッカー部の部長を務めた際、組織を動かすことや、人を統率していくことの難しさと面白さを感じ、経営学を通してマネジメントなどを体系的に学びたいと思い、経営学科を選びました。所属しているゼミナールでは3年次に「新潟から世界へ」というテーマで、企業分析をしてブックレットを作成するプロジェクトに取り組みました。最初に海外展開している部品加工業会社にインタビューさせていただき、海外参入の方法や苦労話などを伺いました。

一般消費者ではなく、企業向けに取引しているB to Bの業界についても知ることができた貴重な経験でした。昨年から始まった「新潟県中堅・スタートアップ企業研究セミナー」では運営係を担当。さまざまなゼミの学生が参加し、地域の中小企業の経営者の方に登壇いただいて、会社の在り方や持続性について話をしていただきました。その後、意見交換会で直接質問させてもらう場もあり、非常に学びが多かったです。

授業では「起業論」が印象に残っています。私は、介護施設に行きたくても行けない高齢者に対してどんなサービスができるか、というテーマに取り組みました。グループワークで活発に意見を交わしながら、今の時代にマッチしたサービスを考えました。経営者の方々と直接触れ合う機会や授業を通して経営への興味は増していて、漠然とではありますが、いつかは起業してみたいという気持ちも湧いています。

新潟県中堅・スタートアップ企業研究セミナー

グラムスリー代表取締役坂本明氏に意見交換会にて質問をしている様子。

ゼミナール/卒業研究・卒業論文紹介

ゼミナール卒業研究・卒業論文紹介

[謝凱雯 研究室]企業研究を通して個々も成長を

経営学、アントレプレナーシップや地域の中小企業における企業活動をテーマとしています。ゼミ生は企業見学で経営者や人事の方々とお会いするなかで社会人として必要なものを感じ取り、卒業後の自分をイメージして成長につなげています。卒業論文は燕三条の企業の海外展開や、交流人口を増やす産業のあり方など、それぞれに興味を持った分野を掘り下げています。他大学のゼミとオンラインで交流したり、台湾の企業見学や現地の学生と対話する機会も設けています。どの場面でも大切なのは自ら疑問を持って質問をすること。常に「知的な好奇心」を持って学ぶことを忘れずにいてほしいです。

謝 凱雯 教授

担当科目:経営学入門、経営データ分析、経営学特論

<ゼミ生の声>

渡邉 零至さん (2025年本学卒業)

謝ゼミでは、経験と実績を兼ね備えた経営のプロである先生から指導を受けることができます。先生はさまざまな企業とのつながりがある方で、何度か企業見学の場を設けてくださり、就職活動の際にも大変お世話になりました。また、定期的にパーティーを開催するため、ゼミのメンバーとの交流も深めることができます。卒業論文は、ガソリンスタンドにおける電気自動車の充電設備の導入方法について研究を行いました。充電設備の増加は脱炭素化に大きな役割を果たすため、本研究によって少しでも環境問題への対策に役立てばうれしいです。謝先生に多くのサポートをしていただいたおかげで、卒業論文の完成度を高めることができたと思っています。

スノーピークで企業見学を行いました。就職活動にも役立つ貴重な経験でした。

合同ゼミで肉まんパーティーを行い、他ゼミの生徒と交流を深めました。

研究室紹介

藤瀬 武彦 ゼミナール

藤瀬 武彦 教授・博士(医学)

フィットネスと経営の関係を探り

実践に役立てる

健康や体力の維持・向上を目的に行う「フィットネス」をテーマに、講義では理倫を教え、ゼミではフィットネスと経営を結びつけた研究を進めています。2年次の応用ゼミナールでは、まず国内外にはどんなフィットネスジムやスポーツ施設があるかを学び、さらに学生自身が運動施設のオーナーになったと仮定して、経営理念は何か、どこにどんな施設を設けるか、どう経営していくかを考えてもらいます。従業員の健康管理や健康増進に戦略的に取り組む「健康経営」がキーワードとなり、医療や介護の費用が増え続けている現在、フィットネスは、企業・組織の経営や将来の日本を考えるうえで重要な糸口になっています。 新たな視点を養っていきましょう。

今井 裕紀 ゼミナール

今井 裕紀 講師・博士(技術・革新的経営)

企業の「人」と「行動」を読み解き

実践に活かす

企業で働く人の行動や心理を分析する「組織行動論」が専門で、現在は、調査会社登録モニターへのアンケートをもとに、業務負荷とストレスの関係を研究しています。能力と働き方のつり合いが取れているのかなどを、仕事の「量」や「質」とストレスの関係から解析。企業を、人や行動から読み解くもので、心理学に近い学問と言えます。講義では、専門の「組織行動論」をはじめ「中小企業論」「企業倫理」を担当し、コーポレートガバナンスやリーダーシップ、中小企業の定義といった基本から解説しています。「企業倫理」は、みなさんが高校で学んだ「公民」からスタート。ベンサム、カントらの思想を紐解き、それらが現代ではどう考えられるのか?など、企業や社会の問題にも当てはめています。ゼミでは、学生自身がテーマを決めて研究。昨年は、マスクの着用と同調行動の関係、若者の選挙行動と帰属意識などがあり、いずれも社会的行動と意識の関係を独自の観点から分析したものでした。人の行動にまつわる疑問を、 解き明かしていきましょう。

組織行動論の研究手法としては、インターネットアンケートが増えている。現在は、海外の心理尺度を日本語に翻訳し、測定項目の妥当性を研究中。

組織行動論の研究手法としては、インターネットアンケートが増えている。現在は、海外の心理尺度を日本語に翻訳し、測定項目の妥当性を研究中。

佐々木 宏之 ゼミナール

佐々木 宏之 教授・博士(文学)

心は、情報をどう処理しているのか

科学的に探究する心理学で、学問を深める

「心の科学」といわれる「心理学」は、あらゆる学問に関わっています。本学の学科に照らしても、経営分野では組織や顧客、消費者意識を測る時に、プログラミングではユーザーの使いやすさ、Alでは視覚の情報処理に欠かせないでしょう。国際関係や社会心理にも、やはり必要です。「人」と切り離せないからこそ、分野を越えて、また将来、どんな仕事に就くとしても、心理学の知識は重要です。私自身は「認知心理学」を専門とし、環境やその変化に対して、心がどう情報を処理しているのかを探っています。幼児教育科で教えた経験もあり、教育心理や発達心理も研究していたので、守備範囲は広く、子どもの心のことでも目の錯覚でも、学生の興味に幅広く応じられます。ゼミでの卒業研究は、私にとっては学生との共同研究で、自身の研究に深みを増してくれています。昨年、文字に色を感じる「色字共感覚」が一般にあることを調べた卒業研究を引き継ぎ、発展させたところ、日本心理学会で高く評価されました。「心理学」の授業で興味を抱いたら、ゼミにどうぞ。

軽音学部に所属するゼミの学生から誘われ、毎年、恒例の卒業ライブに出演しています。写真はスタジオでの練習風景。

軽音学部に所属するゼミの学生から誘われ、毎年、恒例の卒業ライブに出演しています。写真はスタジオでの練習風景。

経営学科 教員紹介

経営情報学部(共通)

経営情報学部では、AI社会ネットワークでの経営と情報システムを学びます。

「経営」に不可欠なものは「ヒト」「モノ」「カネ」と「情報」。

「情報システム」に不可欠なものは「インターネット」「通信」「情報セキュリティ」と「AI」です。

これらの知識や技術を習得することで、AI時代において経営や情報の分野で活躍できる人材を育成します。

新しい価値を創造する

経営学科

経営学科では、経営資源である「ヒト、モノ、カネ、情報」を有効に組み合わせ、新しい価値を創造できる人材を育成します。

そのために、「経営や情報の基礎を学ぶ」「人や組織の行動を学ぶ」「物やお金の流れを学ぶ」の3つの学びを大切にしています。

社会の未来を創る

情報システム学科

情報システム学科では、社会基盤である「情報システム」について幅広く学ぶことで、情報システムをベースとしたモノづくりができる人材、情報システムを活用して未来の社会に貢献する人材を育成します。

経営情報学部の学び

経営学と情報システム学に関する基礎教育

経営情報学部では、経営・ 情報システムの両学科の学生が、経営学に関する基礎的な知識、経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)のマネジメント技術、情報システム学に関する基礎的な知識、システムの戦略的なプロセスの実践に活用できる知識や技術などを習得できるように、学部の

学部の必修科目

経営入門、AI・データサイエンス入門、統計学、基礎ゼミナール、英語

学部の共通科目

経営情報論、簿記基礎、FP特論、情報システム、情報とコンピューティング、経営管理論、情報論理、情報処理演習入門、マーケティング、財務会計論、流通論、情報論、情報セキュリティ、人工知能 など

地域連携(産官学)

新潟国際情報大学は、地域と共により良いまちづくりに貢献します。

留学(夏期セミナー)

2〜4年次を対象に、約4週間にわたりカナダのアルバータ大学で実施されます。生きた英語と最先端の情報産業を学ぶことができます。

資格を授業でサポート

経営情報学部では、学問的に高度なレベルを追求するだけでなく、社会に必要なスキルも磨きます。

授業でサポートする資格

経営関連

| 資格 | 科目 |

|---|---|

| 経営学検定 | 経営学入門、経営組織論、経営戦略論、経営管理論、マーケティング、人的資源管理 など |

| ファイナンシャル・プランニング(FP) 技能検定 |

FP特論1(3級前半に対応) FP特論2(3級後半に対応) |

| 日商簿記検定試験 | 簿記基礎(3級に対応)など |

| ビジネス会計検定試験 | 財務会計論(3級に対応)など |

情報システム関連

| 資格 | 科目 |

|---|---|

| マイクロソフト オフィス スペシャリスト (MOS) |

情報処理演習入門(スペシャリストレベル(一般)に対応) 情報処理演習M(エキスパートレベル(上級)に対応) |

| ITパスポート | 基本情報処理演習1、基本情報処理演習2 など |

| 基本情報技術者試験 | 情報とコンピューティング、基本情報処理演習1、基本情報処理演習2 など |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報セキュリティ など |

国際社会に対応した英語教育

1年次から3年次までの継続的な英語学習の積み重ねによって、「使える英語力」を身につけることができます。

個人の習熟度に合わせて、読む・話す英語、基本的な英文法を学びます。

英語は1年次から3年次までの間、個人の習熟度に合わせてクラスを編成し、読む・話す英語、基本的な文法を学びます。さらにカナダ・アルバータ大学での夏期セミナーで生きた英語に触れたり、TOEICを通じて習得した英語力を試したりすることができます。

読む Reading

現代社会のさまざまな話題を読み、基礎的な英語読解力の向上を目指します。

1年次 英語1A、英語2A

2年次 英語3A、英語4A

3年次 英語5A、英語6A

話す Speaking

外国人教員による授業で、英語コミュニケーション能力の向上を目指します。

1年次 英語1B、英語2B

2年次 英語3B、英語4B

文法 Grammar

基本的な英文法を習得することによって、英語で読み、書き、話す能力の向上を目指します。

1年次 英語1C、英語2C

夏期セミナー カナダ留学

カナダへの留学で、生きた英語と最先端の情報産業を体験します。

2・3年次 情報英語/北米社会と情報

※2年次か3年次のどちらか1回になります。

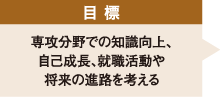

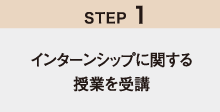

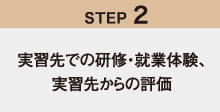

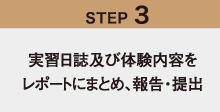

インターンシップ

インターンシップを通じて、得た知見や経験をもとに、専門分野での知識向上、学習意欲の向上を図っていきます。

働くことで、今何をすべきかが見えてくる。

3年次の夏期休暇中に新潟県内を中心とした企業や自治体での就業体験を行います。働く現場を実際に体験することは、それぞれが目指す職業や適性を考えられる貴重なチャンスです。同時に社会人としての責任の重さや心構えを育てます。この体験がその後、卒業までの学修モチベーションを大きく高め、就職への夢をより具現化してくれます。