公開授業「きちんと知っておきたい、性の多様性の話」を実施しました

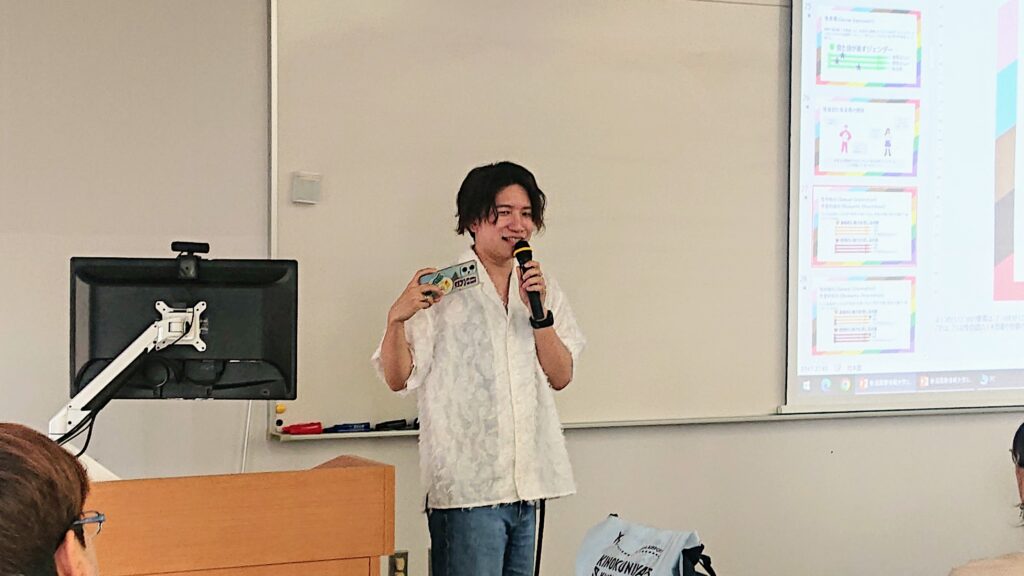

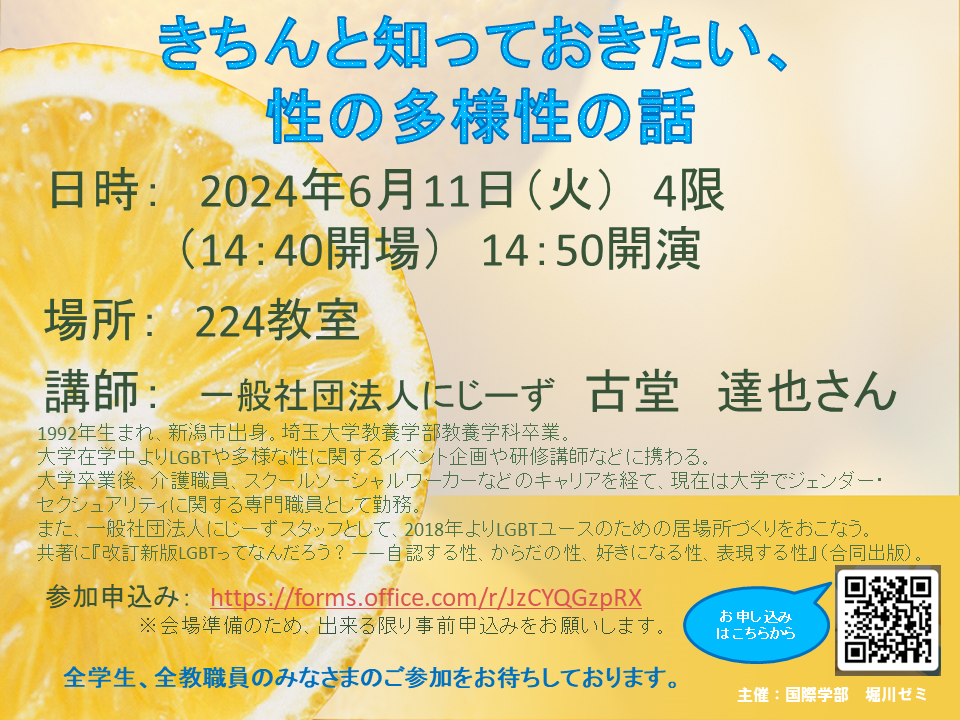

2024年6月11日(火)4限に、本校キャンパス内において、国際学部堀川ゼミの公開授業として「きちんと知っておきたい、性の多様性の話」の特別授業をおこないました。講師には、東京都内の大学のジェンダー・セクシュアリティに関する専門職員として勤務され、一般社団法人にじーずスタッフとして、2018年よりLGBTユースのための居場所づくりをおこなう古堂達也さんと、にじーず新潟スタッフ(LGBTQここラテにいがた代表)のあやかさんにいらっしゃっていただきました。国際学部からはゼミ単位での参加もあり、約100人の学生、教職員が参加しました。

ご講演で古堂さんはまず、「性の多様性に関する基礎知識」として、基本的な概念や用語をご説明下さりました。全て覚えなくて良いので、いろいろあるということを掴んでほしいというメッセージは安心感を持つものでした。参加者からは、「言葉はよく聞くし、なんとなくどういうことか分かるつもりだったけれど実際には説明できないということに気付きました」、「多くの差異をていねいに分けながら、それらに名前をつけていく、という姿勢がよくわかりました。大事なことだと思います」、「聞いたことのない言葉もたくさんあり、性の多様性についてまだまだ理解が浅いなと感じました」といった感想が寄せられました。

次に、「わたしのライフストーリー」と題し、ご自身の中学生から大学進学までのご経験を話してくださいました。古堂さんの経験を例に、カミングアウトとアウティングといった用語も説明してくださいましたが、参加者の感想にも「古堂さんのライフストーリーを聞いて、学生時代の疎外感はとても辛かっただろうなと思いました」、「古堂さんのライフストーリーにおいて、様々なクラスメイトの話を聞き、実は私も無意識のうちに傷づけてしまうような言動を幼いころにしてしまっている可能性もあるのではと思いました」、「もし誰かがカミングアウトしてきたら、自分はアウティングしないようにします」といった声が多く、参加者はカミングアウトの受け止め方をそれぞれに自分事として考えたようです。

そのうえで、「LGBTユースの居場所」では、10代から23歳までのLGBT(かもしれない人含む)のための居場所である「にじーず」について説明してくださいました。日常を過ごす学校、家庭、地域などがLGBTユースにとって安全な環境ではないために、居場所が必要であるというお言葉にはとても重みがありました。参加者も、「私たちが当たり前に提供された学校のルールや日常会話の中で、LGBTQの人が苦しんで、他の人に言えない状況が残ってしまっていることに今日の講義を通して深く考えることができた」という感想を寄せています。

また、今回の参加者には教職員も含まれたため、「大学におけるLGBTQ+学生支援」という視点からも様々な大学の例をご紹介くださいました。LGBTQ+学生を取り巻く困難は、ソフト面にもハード面にもあり、大学における対応や支援の形にも改善が必要であることが認識されました。性自認や性的指向の多様性を尊重する方針を示すことなどの制度の見直しや、教職員、学生に向けた啓発の機会を設けるなどのソフト面、また、シスジェンダー中心主義かつバイナリー(男女二元的な)設備を見直す、学内に居場所を設けるといったハード面の課題の解決が求められます。

最後に「〈わたしたち〉にできること」として、理解があることは行動で示す必要があるとして、性の多様性を尊重しない言動を見かけたら「アクティブ・バイスタンダー(行動する傍観者)になろう!」と教えていただきました。参加者には「性は見た目から決めつけるものではないし、男性・女性というように2択で判断できるものではないということを学びました」、「『アクティブ・バイスタンダー』になることで、力になれることがわかったので、今後もう一度調べて、力になりたいと思いました」、「自分が直接介入しないでも手助けをすることができるということを知りました」、「私が一番印象に残っているのは『行動する傍観者』という言葉です。知人や友人が性のあり方に関して攻撃されたり嫌な思いをしている時の対処法を知ることができました」、といった多くの学びがあったようです。

今回の公開授業では、相談先・交流団体の一つである「にじーず新潟」のスタッフであり、また、「LGBTQここラテにいがた」の代表を務めるあやかさんも来てくださり、性的マイノリティなどの理由で生きづらさを抱えるひとたちが、少しでも安心して新潟で暮らし続けられるように活動をされていることを教えてくださいました。 短い時間とはなりましたが、参加者からの質問もとても多く寄せられ、関心の高さが窺えました。参加者から、「知識はこれからつけることができると思うので、理解する姿勢はこれからも失わずにいたい」、「古堂さんが両親にカミングアウトした時に反対されなかったとのことで、身近な人が理解してくれるのが本当に大事だと思った」、「性の多様性を理解することは、異性愛やシスジェンダーの人たちが普通でLGBTQ+の人たちが特別、ということではなく、異性愛、シスジェンダーの私たちも、多様な性のあり方の一部であるという考え方が大切ということが分かりました」といった感想が寄せられたことは、主催者としてもとても嬉しく思いました。貴重な機会を与えてくださった古堂さん、ならびにあやかさんに心より御礼申し上げます。

(国際学部・堀川祐里)